从粒粒良种,到仓廪充盈 (“十四五”,我们见证这些硬核突破⑦)

农作物自主选育品种占比超95%,多个品种打破国外种源依赖——

从粒粒良种,到仓廪充盈

(“十四五”,我们见证这些硬核突破⑦)

|

10月29日,在江西省南昌市南昌县向塘镇剑霞村,晚稻收割作业加紧推进。 |

|

第32届中国杨凌农业高新科技成果博览会日前在陕西举行。图为观众在会上参观了解作物种子。 |

中国有句农谚:“籽种好,一半谷”。

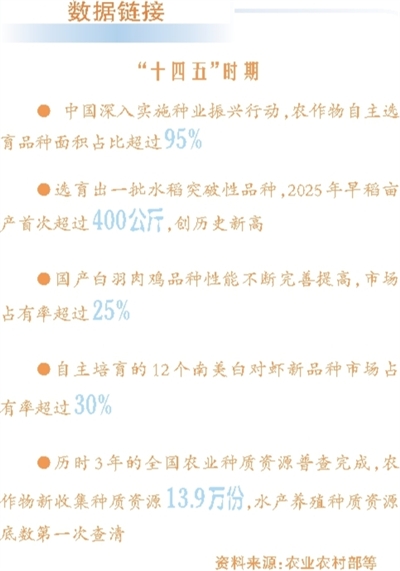

“十四五”时期,中国深入实施种业振兴行动,选育出优质高产水稻、节水抗病小麦、机收籽粒玉米、高油高产大豆等急需品种,农作物自主选育品种面积占比超过95%。自主培育的白羽肉鸡、华西牛、南美白对虾等品种打破国外垄断,市场占有率持续提升。培育出综合性状优良、风味香甜的西瓜、番茄、苹果等新品种,让越来越多水果吃起来更美味。五年来,打好种业翻身仗迈出坚实步伐,优质高效的“中国种”,让中国人的粮袋、果篮、肉库更加充实、丰富。

主要口粮一批突破性品种育成

水稻是中国第一大口粮,全国60%以上人口以稻米为主食。推动水稻稳产增产是保障粮食安全的重要一环,其中选育优质高产的种子尤为关键。

作为全国再生稻的重要产地,四川省自贡市富顺县再生稻种植面积超40万亩。近年来,当地推广“中稻+再生稻”生产模式,选育“甬优4949”等高产突破性品种,在水稻增产上取得新突破。前不久,富顺县水稻百亩超高产攻关片进行实割实测,再生稻亩产达到494.81公斤,加上此前测产中稻亩产807.13公斤,合计亩产突破1300公斤。

“这茬稻子收得好,不仅亩产增了,每斤还能多卖些钱。”聊起今年的粮食收成,富顺县龙万乡五余村粮农幸享芳挺满意,“新品种稻子穗粒多,长得壮实、带劲。”

围绕优质高产,“十四五”时期全国多地选育出一批水稻突破性品种:安徽农业大学水稻栽培团队推广自育水稻品种,帮助当地农户水稻亩产增至800公斤;湖南杂交水稻研究中心选育出“西子3号”,在区域试验中的糙米镉含量降至每千克0.000至0.098毫克,推动解决部分受重金属污染地区“镉大米”问题;国家耐盐碱水稻技术创新中心培育出“箐两优3261”,在全生育期3‰—5‰盐胁迫下平均示范亩产突破400公斤,填补了我国华南滨海盐碱区暂无强耐盐、多抗、优质杂交稻品种的空白……得益于良种支撑,全国水稻亩产在“十四五”时期稳步增长,2025年早稻亩产首次超过400公斤,创历史新高。

小麦是另一大口粮,占全年粮食产量20%左右。在小麦生产中,赤霉病极大影响着整体产量。其中,江淮、黄淮等麦区是赤霉病常发重发区,每年需防控面积超3亿亩次。

“十四五”时期,在农业生物育种重大专项支持下,抗赤霉病小麦新品种“扬麦53”成功育成。该品种的育成单位江苏里下河地区农科所小麦研究室主任高德荣说,“扬麦53”是聚合多个抗病基因育成的抗赤霉病小麦新品种,生产试验中较对照品种增产10.13%,实现了抗赤霉病、抗白粉病与高产优质的协同提升,标志着我国在小麦抗赤霉病育种领域取得重要进展。

农业农村部有关负责人介绍,近年来,中国审定推出了一批高产稳产、绿色节水、优质专用小麦新品种。单产水平逐年上升,高产稳产品种数量占比超过75%,2024年审定的周麦49,区试产量较对照增产8%,正加快推广应用;节水品种节本增效显著,2021年审定通过的马兰1号,每亩节水超50立方米,累计推广面积超900万亩;小麦优质品种数量占比20%以上,强筋小麦中麦578,仅2024年推广面积就达到977万亩。这些品种对小麦单产和品质提升发挥了重要作用。

“肉、虾自由”有保障

打好种业翻身仗,畜禽、水产种业是绕不开的领域。

来几串烧烤摊上的烤鸡翅、炒一盘香味扑鼻的辣子鸡,在中国百姓的餐桌上,鸡肉是常见的肉类食品。其中,白羽肉鸡是一个重要品类,全国每年大概消费70亿只白羽肉鸡。如此多的白羽肉鸡从哪来?曾经,其种源100%依赖进口。

2021年,这一情况出现了转变:“圣泽901”“广明2号”“沃德188”等3个国产白羽肉鸡品种通过审定,中国白羽肉鸡育种攻关实现从0到1的实质性突破。

“国外企业曾长时间掌握祖代种鸡的定价权,鸡苗价格由最初每羽15美元涨到前些年的50美元,国内企业没有讨价还价能力。”主导培育“圣泽901”的圣农集团创始人傅光明说,引进的国外祖代种鸡供给不稳定,国内企业很难做长期发展计划。在这样的背景下,2011年圣农集团决定自己搞育种,历经10年攻关,成功培育出“圣泽901”,各项性能进入国际先进行列。

新品种培育出来,如今发展怎样?在满足国内市场需求的同时,中国自主培育的白羽肉鸡种鸡开始逐步走向国际市场。2024年5月,3500套“圣泽901”父母代种鸡雏运往坦桑尼亚,“圣泽901”首次走出国门。今年初,5.1万枚“圣泽901”白羽肉鸡父母代种蛋从福建省南平市光泽县发往坦桑尼亚,实现国产白羽肉鸡种蛋首次出口非洲。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员文杰介绍,近几年,以国家农业重大科技项目为纽带,农业农村部组织相关企业和科研院校开展已育成白羽肉鸡品种的完善,新品种创制。国产白羽肉鸡品种性能不断完善提高,被越来越多的国内企业认可,市场占有率超过25%,有效保障了国内种源供应安全。

除了白羽肉鸡,还有具有完全自主知识产权的肉牛新品种华西牛,平均育肥期日增重1.36公斤,打破了我国肉牛核心种源依赖进口的局面,目前市场占有率已经超过20%。餐桌上常见的南美白对虾,曾经进口种虾费用每年高达数千万美元,如今自主培育的12个南美白对虾新品种市场占有率超过30%。

“这些品种都是我们原来没有的,主要依靠国外。‘十四五’时期,我们自主把品种研发出来,而且市场占有率逐步提高。”农业农村部副部长张兴旺说。

育种创新底座更坚实

近来,湖北省十堰市猕猴桃相继成熟上市,消费者享受美味的同时,一群农业专家也时刻关注着这些“维C之王”。

“我们得利用这段果实成熟期,对不同的猕猴桃种质资源进行系统性表型鉴定、综合评价。”十堰市经济作物研究所高级农艺师王华玲说,培育突破性新品种离不开核心亲本材料,这需要开展大量的筛选工作,进而挑出风味佳、外观好的优异种质资源。这些年,通过在种质资源收集、鉴定与利用等方面的不断探索与创新,十堰市经济作物研究所猕猴桃团队成功选育出9个拥有自主知识产权的猕猴桃新品种。

选育优良品种需要先进技术,更离不开优异的种质资源。“十四五”时期,中国完成新一轮全国农业种质资源普查,这是新中国成立以来实施规模最大、覆盖范围最广、参与人数最多的一次农业种质资源普查。此次普查有啥收获?对打好种业翻身仗有什么影响?

2021年3月,历时3年的全国农业种质资源普查正式启动,其中农作物以县域为单元,对全国2323个农业县(市、区)开展全方位普查;畜禽以行政村为单元,针对前两次普查未覆盖到的青藏高原区域启动了重点调查;首次开展水产养殖种质资源普查,覆盖全国2780个县级区域。

据农业农村部介绍,通过此次普查,农作物新收集种质资源13.9万份,覆盖了粮棉油糖、果菜茶桑等,99%为种植历史久远、类型丰富、性状多样的传统地方品种和野生近缘种;找回10个曾宣布灭绝的畜禽地方品种,首次查清青藏高原区域畜禽遗传资源本底;全国水产养殖种质资源底数第一次查清,采集制作遗传材料12万份。

“没有种质资源做基础,再先进的育种技术和保障条件,也不可能凭空育出新的优良品种。”中国工程院院士刘旭说,普查全面摸清了种质资源的家底,抢救收集保护了一批优异种质资源,为选育优异的果菜茶、肉蛋奶、鱼虾蟹等品种提供了更多选择,对培养高产优质、抗逆广适的新品种具有重要价值,为提升种业自主创新能力、加快种业振兴提供了重要支撑。目前,已有超6000份种质资源应用于育种创新和产业开发。