续写中美友好合作故事

续写中美友好合作故事

|

程吕底亚家族后人程高登夫妇(左一、左二)了解鼓岭建筑历史。 |

|

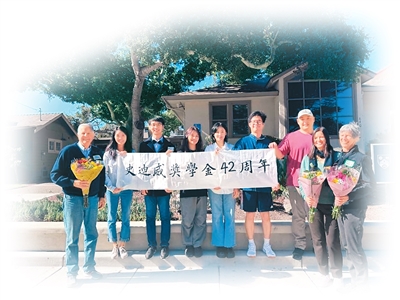

史迪威将军孙子约翰(左一)与奖学金获奖学生们合影。 |

|

2024年6月22日,在“鼓岭·家族故事展示馆”,“鼓岭之友”成员、美国柯志仁家族后人毕乐华(左)在观看自己家族的历史资料照片。 |

|

史迪威将军全家福。 |

|

毕乐华到访白云洞时,特意带来母亲好友聂以仁夫人1947年绘制的白云洞水彩画。 |

|

一九八八年,迁居中国后,潘维廉(左一)骑着三轮车带着家人走遍厦门大街小巷。 |

|

2024年6月22日,在“鼓岭·家族故事展示馆”开馆前,中外嘉宾合影。 |

编者的话

历史的回响,总在动人心弦处悄然相续。

鼓岭,这座浸润中美情谊的青山,铭刻着跨越世纪的深情守望。百年前,西方侨民避暑山中,与乡民融洽共处,种下友谊的种子;百年后,“上鼓岭”成了美国友人口中的“转厝”(福州话,意为回家)——那一声乡音,是跨越山海的归途。

千年柳杉苍劲挺拔,一如鼓岭情缘生生不息。从“乒乓外交”的破冰暖流,到飞虎精神在新一代心中传承;从杜立特行动机组后代在衢州共执“家门钥匙”,到中美青年携手行走彼此国土,成为新时代中国故事的共同讲述者——点滴善意汇成江河,让宽广太平洋不再是阻隔。当鼓岭的风拂过山海,吹向远方,它诉说的,是一个朴素而深刻的真理:纵隔重洋,不同国度、不同文化的人们,依然可以相亲相近,情谊绵延。

在人民日报数字传播有限公司主办的鼓岭论坛启幕之际,我们深情守望这份历史回响,也持续书写这份情缘的新篇。本报特从鼓岭论坛发起的“中美友好合作故事”征集活动中,精选出4篇佳作,以飨读者。

延续百年的中国情缘

程高登(Gordon Trimble)

我深受中国故事“愚公移山”的启发,愿以像愚公一样的乐观与坚韧,从事美中民间交流的长期事业。

我的家族与中国,尤其是与福建的情缘,已延续百年。这一切,始于我家族的一位杰出女性——程吕底亚。她倾注数十年心血,在福建省创办了多所学校。

为追寻她的足迹,自上世纪80年代起,我与父亲程闽岱多次回到中国。2005年退休后,我与妻子索尼娅长住福州,并在当地任教,续写这段跨越世纪的缘分。

我与索尼娅的故事,也藏着与福建有关的奇妙缘分。我们的父亲都出生于福建。1976年,索尼娅曾受她父亲嘱托,前往漳州市龙海区,与因抗战失散多年的哥哥古墨重逢,那次旅程让她对中国血脉有了更深的认同。

1987年,我的父亲认为,家族回归福建的时机已经成熟。我们开启了为期10天的行程,走访了厦门、漳州、福州等6座城市。亲眼所见之中国,与美国媒体的描述截然不同,我们心中充满难言的欣喜。

在海关,索尼娅用一句质朴的闽南话“我很高兴能回家”,瞬间打动了工作人员。也是那次旅行,让我们真切感受到了“归来”的温暖。从那时起,每次回到中国,必访福州,成为我们不变的约定。

我们也逐渐懂得父亲的两个心愿:一是找到阔别数十年的故友,二是重回他儿时的故乡南平市。他始终铭记,我们家族与中国的一切,都源于程吕底亚和她的兄长约翰博士。

我深知个人力量虽微,但若能推动更多中美民间的真诚交流,便可能为未来开辟合作的空间。我深受中国故事“愚公移山”的启发,愿以像愚公一样的乐观与坚韧,从事美中民间交流的长期事业。

一个不容忽视的现实是:中国人对美国的了解,远多于美国人对中国的认识。这种认知的落差,不利于两国的对话。我们需要让更多美国年轻人真正走进中国,了解中国。

从我们家族跨越世纪的美中往来中,我深切体会到,国与国之间若要实现更宏大的目标,必须协调步伐。我的父母年事已高,他们不愿因个人的离去而中断这条我们正在搭建的民间交流之路。正如愚公移山,真正的改变从来不是一蹴而就的,它依靠的是一步一个脚印的坚持,是一代人接一代人的传承。

(作者为美国友人、“鼓岭之友”成员)

传承跨越山海的友谊

詹先玲

史文思姐妹俩发现,自己从未忘记儿时学会的中文。20世纪80年代,姐妹俩与两位华人朋友在美国共同创立史迪威奖学金,资助中国学子赴美攻读硕士学位。

在美国加利福尼亚州,设有一项专门面向中国留学生的奖学金。该奖学金自1982年运行至今,其背后藏着一段横跨百年、饱含深情的中美友谊故事。

这项奖学金名为史迪威将军奖学金,名字源于二战时期曾全力支援中国抗战的美国四星上将——约瑟夫·沃伦·史迪威。他曾4次到访中国,与中国结下不解之缘。

1911年,年轻的史迪威首次踏上中国土地,适逢辛亥革命。彼时他对中国的印象并不好。然而,1920年,他作为语言教官再度来华,携家人长期居住后,看法彻底发生了改变。1926年、1935年,他们一次又一次重返中国,累计在华生活10余年。10余年间,这个美国家庭被中国文化打动,史迪威的孩子们也在中国出生、长大,说得一口流利的“京片子”。

1946年,史迪威将军因病在美国逝世。此后30年,他的子女们再未能回到儿时的故土。直至20世纪70年代中美关系破冰,史迪威的长女史文思与三女史文森受中方邀请,才得以重返中国。那时,史文思已年过花甲。

这段旅程,不仅唤醒了尘封的记忆,更重启了史迪威家族与中国的缘分。史文思姐妹俩发现,自己从未忘记儿时学会的中文。20世纪80年代,姐妹俩与两位华人朋友在美国共同创立史迪威奖学金,资助中国学子赴美攻读硕士学位。

筹集资金并非易事。史文思姐妹积极举办中国文化讲座、慈善晚会、义卖画作。虽已年迈,史文思仍每年组织朋友赴华旅行,并将盈余捐助给奖学金项目。为帮助奖学金获得者黄开蒙,史文思甚至亲自装修自家房屋,为她提供免费住处。

为确保奖学金存续,史文思在离世前承诺捐出名下一处房产,将所得金额作为奖学金运行资金。1997年,史文思逝世后,更多人接过了传承的接力棒。

黄开蒙在毕业后加入史迪威奖学金委员会,翻译了大量中美文化出版物。史文思的儿子约翰·伊斯特布鲁克也帮助云南腾冲核实抗战期间牺牲的美军名单,并多次飞赴中国慰问老兵。

中方力量也不断加入。2013年,史迪威奖学金的创始人之一、华人罗惠芳博士与丈夫注资支持;2017至2018年,中国企业人士陆续捐款。迄今,已有60多位中国学子受惠,他们正以自己的方式架起中美友谊新桥。

2023年,适逢史迪威将军诞辰140周年,他的第四代后人——约翰的两位女儿到重庆参加了纪念活动。

史迪威奖学金的故事生动诠释了:中美关系的基础在民间,力量源泉在人民友好。唯有加强交流、增进理解、扩大合作,才能让中美友谊之树常青,代代相传。

(作者为纪录片《跨越山海的友谊》导演)

白云洞留下一段“鼓岭缘”

林轶南

“白云洞一直在那里。一切都变了,又好像都没变。中国的人们还是那么友好,就像80年前一样。”

“鼓岭之友”成员毕乐华与福建省很有缘。她的外祖父母柯志仁与柯玛丽在福清市办学40年。她的母亲柯妙玉生于福州市,父亲毕理曾供职于福州英华中学。毕乐华1941年生于顺昌县洋口镇,在福州长大,福州话说得十分流利。过去10年,研究“鼓岭故事”期间,我常陪她在福建寻访旧迹。

2024年6月,毕乐华受邀回到福州参加“鼓岭缘”中美青年交流周活动。活动快结束时,她悄悄问我:“我们这一次能不能去Moon Temple(白云洞)?”

白云洞地势险峻、景色奇绝,曾是外侨钟爱的徒步地。外侨常于日落时从鼓岭出发、月上中天时返回,白云洞的英文名Moon Temple便由此而来。柯妙玉很喜欢这里,她曾在1928年的日记里详细记录了沿长田溪攀陡峭山脊、见白云洞如“巍峨鹰巢”的景象。

去白云洞的路并不好走。从鼓岭坐车到最近的凤池,还需徒步近1公里,爬几百级陡峭石阶。大家得知毕乐华的想法,纷纷劝阻年逾80岁的她,不如看视频或照片。毕乐华听后没反驳,眼里却满是失望。

活动即将结束,毕乐华返美前日,在从市区回鼓岭的路上,她轻声说道:“我想,这可能是我最后一次有机会去那里了。我老了,明年也许就来不了了。不过能回福州,已经非常幸运。”

我们最终决定,必须为她圆这个梦。得知计划后,毕乐华兴奋不已,前一晚早早休息:“我要为明天的冒险留足精力!”

次日清晨,她精神矍铄,紧握手杖,如同握住开启回忆的钥匙。

“白云洞冒险”正式启程。很快,我们发现此前的担忧多余了——毕乐华远比想象中健壮。她自豪地说,福建的山让她自小热爱自然,回美国后常去大雾山国家公园徒步,总想起儿时家园。

行至海音洞下方,白云洞广场映入眼帘。簇新的牌坊与平房已和过去截然不同,毕乐华摇头表示没有印象。然而,当她穿过牌坊,望见那块突出的巨石时,立刻深吸一口气,连声说:“是的,这就是我多年来一直记得的景象!”

一路上,不少热心市民和毕乐华问好、交流,与她分享所带的食物。我指着1937年的题刻告诉毕乐华:“当年您父母在英华中学教书,说不定见过石匠雕刻呢!”她听得格外认真。

她轻轻对我们说:“知道吗?我上一次来的时候,还问过爸爸妈妈这些石头和文字的含义,可惜都已经忘记了。但现在闭上眼,我还能想起那天的月亮和他们的身影。那时候,我还是个小女孩。现在,就剩我一个人了。”

午餐前,我们准备返程,毕乐华回头望了望:“白云洞一直在那里。一切都变了,又好像都没变。中国的人们还是那么友好,就像80年前一样。”

(作者为华东理工大学副教授、“鼓岭家·谱”计划牵头人)

美中民众皆是怀揣梦想之人

威廉·布朗(潘维廉)

美中民众皆是怀揣梦想之人,并为梦想努力奋斗。我们彼此需要,彼此成就。为了全人类的福祉,我衷心期待,我们能再次携手合作。

在我70年的生命中,有40年是在中国度过的,这让我感慨万千。

1981年,我在美国加利福尼亚州攻读研究生时,遇到了一位出生于中国台湾的美国女孩。和我一样,她心中也藏着一个学习中文的梦。就这样,中国成了我们的“红娘”。那年圣诞节,我们在中国台湾台北市结为连理。1988年,我们带着两个年幼的儿子迁居厦门。

来到这里不久,我们就发现,真实的中国,与西方媒体描绘的模样截然不同。中国人民即便在面对挑战时,依旧乐观豁达,积极自信。我开始给家人和朋友写信,分享我们的所见所闻。短短6个月内,就有500余人阅读了我的信件,甚至七八岁的孩童也写信来问我关于中国的问题。

为更深入了解中国的发展,我乘公交、搭船,骑单车探访偏远地区的农民和渔民。我发现,中国农村居民与城市居民一样,始终保持乐观心态。一次,一位农民邀请我留宿,他家的饭菜丰富多样,诚意满满。几个月后,我才得知,他们把为春节预留的珍馐美馔摆上了餐桌,而此时离春节还有足足两周。我在一封家书中写道:“谁能不爱这样的人民呢?”

1994年,我驾驶车辆,与妻儿用3个月的时间环游中国,行程达4万公里。我们曾翻越海拔5270米的唐古拉山口,进入西藏。即使在自然条件艰苦的地区,人们依旧充满信心。他们很务实,常说:“要想富,先修路。”

2019年,我再次驾车环游中国。25年过去,中国发生了巨大变化:许多村庄都铺设了混凝土道路,接入了电力和高速互联网,教育与医疗水平显著提升,甚至一些偏远地区的居民也在经营电子商务等新兴产业。

如今的中国,正将自己用艰辛换来的发展经验分享给世界。在我看来,共建“一带一路”倡议,正是“要想富,先修路”这一朴素智慧在世界舞台上的生动实践。我儿子和儿媳在非洲从事医疗志愿工作,他们亲眼见证了这句中国人耳熟能详的话,正在遥远的非洲大陆落地生根。

尽管美中之间存在差异,但我们仍有许多共通之处:美中民众皆是怀揣梦想之人,并为梦想努力奋斗。我们彼此需要,彼此成就。为了全人类的福祉,我衷心期待,我们能再次携手合作。

(作者为厦门大学管理学院MBA中心、全球OneMBA项目学术总监)

(本版文章均由人民日报记者林子涵整理)

策划:李晓宏

责编:彭训文 李嘉宝 林子涵

参与:田雨轩 孙诗淇